アジアフォーカス 福岡国際映画祭2009リポート

『GO GO 70s』 チェ・ホ監督インタビュー

Reported by 井上康子

2009/10/8受領

2010/3/28掲載

はじめに

1970年代の韓国は軍事独裁政権下にあり、厳しい言論弾圧が行われた。表現活動全体への弾圧であり、若者のサブカルチャー音楽にまで弾圧はおよんだ。長髪・ミニスカート禁止、ゴーゴー禁止、禁止曲のリストアップと規制は強まり、ミュージシャンたちは本来の演奏活動を行うことが困難になってしまう。この作品は、その時代に実在したソウル・バンドであるデビルスをモデルとしており、弾圧を受けながらも、情熱的にライブを行った彼らの熱い時間が描かれている。

『GO GO 70s』

大邱の米軍基地周辺のバーで、不本意な演奏活動に嫌気がさしていたサンギュ(チョ・スンウ)は、マンシク(チャ・スンウ)のバンドが奏でるソウルのパワフルな響きに、彼の才能を感じ、共にバンド活動を行うことを提案する。そうして生まれたバンド、デビルスは、サンギュに憧れるミミ(シン・ミナ)と共にソウルに上京して、グループサウンズの大会に出場したことで、音楽評論家イ・ビョンウク(イ・ソンミン)の目に留まる。イ・ビョンウクの企画による、夜間通行禁止を逆手に取った、通行禁止時間帯である午前4時までの深夜ライブで、デビルスは演奏を行うようになる。マネージャーのミミのアイデアで、彼女が演奏に合わせてゴーゴーを踊ると、若者たちは熱狂し、デビルスは爆発的な人気を得る。しかし、政府は音楽活動に対する規制をさらに強め、麻薬取り締まりを口実にバンド活動を行っている者の拘束を始める。

この作品の最大の魅力は、デビルスのライブのシーンが圧倒的に臨場感をもっていることだろう。ティーチインの中でチェ・ホ監督は「ライブの演奏風景と同じに演奏してもらい、カメラを10余台準備し、ロングテイクで撮影を行った」と説明の上、「俳優たちが息を合わせて演奏した音を、すべて現場で撮る。そういうコンセプトが、この映画の精神」と語ってくれた。

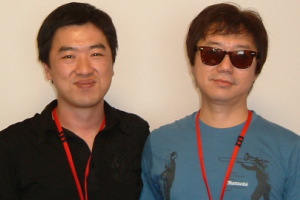

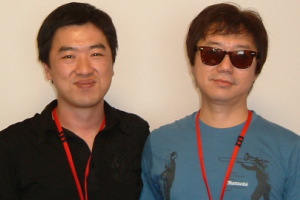

ティーチインの模様

リーダーであるサンギュを演じたチョ・スンウは楽器ができなかったため、事前に3ヶ月、撮影中もずっとギターの練習を行い、ライブ演奏を可能にしたという。ライブ演奏を重視して、デビルスのメンバー役として、実際にロック・バンドのメンバーであるチャ・スンウとソン・ギョンホも出演している。ミュージカル俳優でもあるチョ・スンウのボーカルの美しさと、ロック・バンドのメンバーであるチャ・スンウのノリノリのボーカルとギターは一見の価値あり。

本物の演奏を行うというこだわりとそれを実現させた監督と主演のチョ・スンウたちのエネルギーは敬服に値すると思う(楽器や付属品もなるべく当時のものを使うという凝りよう)。また、1970年代の時代背景や、軍事政権による抑圧の描写を見ても、綿密な取材に基づき、伝えるべきことの本質的な部分について、当時を知らない若者にも忠実に伝えようとしていることが伺える。そこから感じられたのは、監督の音楽への熱い思いをベースにした、軍事政権下を過ごさざるを得なかった当時のデビルスのような音楽家に対する敬意と、当時を知らない世代に、彼らの音楽と彼らが過ごした時間について、伝えなくてはならないという使命感のようなものであった。

これらを含めて、お話を伺いたく、インタビューをさせていただいた。

チェ・ホ監督、脚本家 キム・スギョン氏 インタビュー

2009年9月23日

ソラリアホテル

聞き手:井上康子

通訳:根本理恵

チェ・ホ監督プロフィール

1967年ソウル生まれ。中央大学映画学科を卒業後、パリ第8大学で映画実技の修士号を獲得。監督は高校時代に学校の仲間とバンドを組んでいた程、音楽への思いも造詣も深い人で、ソウル・バンドを登場させた本作における音楽へのこだわりは並大抵ではないが、長編デビュー作である『バイ・ジュン 〜さらば愛しき人〜』、第2作の『フー・アー・ユー?』でも、音楽の使い方が高く評価されている。本作は、第3作『潜入』に続く最新作。

脚本家 キム・スギョン氏プロフィール

映画雑誌『シネ21』のジャーナリストとしても活躍中。映画ジャーナリストとしての知見が豊富なことから、映画祭期間中に開催されたシンポジウム「21世紀を回顧する 〜日韓、映画の10年〜」では、パネリストも務めた。

シンポジウム「21世紀を回顧する 〜日韓、映画の10年〜」の模様

1.作品の構想について

── 『シネ21』のサイトに、監督が1970年代に活躍したバンド、フェニックスの復刻アルバムが出されるという記事を読んだことが、映画化の最初のきっかけだったという話が掲載されていました。監督は高校時代に学校仲間でバンドも作っていて、音楽への思いも強い方というのはわかっていますが、1967年生まれの監督はフェニックスにリアルタイムで熱中した世代ではないし、なぜ、その記事に刺激されたのでしょうか? また、なぜ実際の映画ではデビルスになったのでしょうか?

チェ:フェニックスの復刻盤が出たことが刺激になったのは確かです。復刻盤が出されるということは、現在の人たちに彼らの存在を知らせたということになるでしょう。それからフェニックスのアルバムを復刻するのに関わった人たちが集まって、『韓国ポップスの考古学』という本が出版されたんです。時間をかけて資料を集めて、1960-1970年代の音楽について書かれています。その本が出たことに刺激された部分が大きいんです。その本を書いたシン・ヒョンジュンさんにも会ってお話も伺いました。当時、非常に感動を与えたものが、今は忘れ去られていて、若い世代は何も知りません。本が出て、それで、みんなが当時の音楽について知ったということになったわけではありませんが。さらに、当時の音楽のLPやCDも、どんどん出されました。そういうことが刺激になりました。

キム:デビルスは知名度の高いグループではありませんでした。それなのに、なぜデビルスにしたかをお話します。当時活動していたバンドの中で、彼らの音楽は「東アジアソウル」と称され、黒人の音楽の要素が入っているものでした。そういう音楽をやっていた人たちはロックをやっていた人たちの中でも、差別されてきたところがあるんです。踊りながらの音楽は他の音楽をやっている人達からは、軽蔑されるようなところがありました。1990年代に入って、ソテジ・ワ・アイドゥルが出て変わってきたんですが。1970年代はそういう状況でした。あまり知られていないということ、そういう扱いをうけたということで二重の苦しみを受けたバンドだったんです。それで、この時代を説明するのに適切なバンドではないかと思って選びました。映画の題材としてはとてもおもしろいと判断したんです。付け加えると、そういう音楽をやっていた人たちは、基地村出身なんです。言ってみれば、その人たちは混血なんです。当時は、そういう人を押さえつけている状況があって、彼らは認められない時代でした。主流にあったものはアメリカ8軍という正規の基地にあるクラブでした。基地村というのは基地の周辺にあり、基地には入ることができない人たちがいたところです。基地村というのは娼婦街でもありましたし、それでますます差別されるのですが、そういうところも映画の中で描きたいと思いました。

── デビルスのメンバーは、ドンスは父親が黒人、サンギュは父親が共産主義者という設定で、差別を受けていた存在として描かれていますね。

チェ:ドンスは歌のイメージに合わせてふりをしていただけです(笑)。

キム:当時、そういう人たちは孤児や片親の人で風当たりが強かったんです。実際のデビルスのリーダーの人も親戚が共産主義にかかわったとのことで差別を受けたそうです。親戚にそういう人がいると、連座制のために、公務員になることもできないし、どんなに勉強ができても良い就職もできないということがありました。

2.キャスティングについて

── 音楽を重視されており、デビルスのメンバー役の出演者には実際に演奏することが求められていて、通常のキャスティング以上に悩まれたのではないかと思います。まず、主人公サンギュ役のチョ・スンウさんについて伺うと、彼は出演が早く決まっていたんですか?

チェ:シナリオを書く前に決まっていました。チョ・スンウさんにお話してからシナリオが出来上がるまで一年くらいかかったんですが、彼は他の話が来てもそれを断ってこれをやると決めてくれていました。チョ・スンウさんはミュージカルもやっていますし、こういった音楽を重視する形式の作品は少ないし、普通のドラマ以上にやりたいと思ってくれていました。それから、チョ・スンウさんのお父さんがこの世代の方で、デビルスよりもずっと有名な歌手でしたし、この世代の人を演じるということも彼にとって意味があることだったようです。

── 実際にバンド活動をしているチャ・スンウさんは音楽性を重視して選ばれたのだと思いますがいかがですか?

キム:そうです。チャ・スンウさんは、ロック・バンドをやり続けていて、かなりの経歴の持ち主です。

── ミミ役のシン・ミナさんは清潔感があって、かわいくて元気で、賢くて、自立した女性に成長して、すてきでしたが、彼女はどういう経緯でキャスティングされたんですか?

チェ:当時の踊りも表現しないといけないので、踊りの担当の方たちと相談もしていたんですが、ミミ役を誰にお願いするかはなかなか決まらなかったんです。踊るときは、体が大事なんで、大柄で踊れる人がよく、候補に挙がったのが彼女です。ご本人も少し子供っぽい役から脱皮したいという思いもおありで、この役に挑戦したいと意欲を見せてくれて決まりました。

3.脚本・演出について

── 実際にバンドのメンバーである方は演技経験がなく、そういう出演者を前提に脚本をどう書くかをキムさんは悩まれたのではないですか?

キム:脚本家の立場から言うと、演技経験がないからと書くことを工夫するということはありませんでした。書く方の立場としてはどうということはなくて、監督が現場でたいへんでした。

チェ:演技経験のない人たちは、脚本の通りに台詞を言うのが難しくて、どこか少し自分流に変えているところがあるんです。よほど台詞の意味が変わったりしないかぎりは、やりたい通りにやってもらったらいいと思って、割り切っていました。「書いたとおりにやれ」と言うと、さらに緊張させてしまって良い演技ができなくなるんです。韓国語が分かる人には、チョ・スンウさんとの差があまりにも明確になってしまっています。日本の方は気付かないかもしれませんが。音楽を重視したかったので冒険しましたね。

4.軍事独裁政権下の描写に関連して

── デビルスを見出した評論家のイ・ビョンウクは、情報部に連れて行かれ、自分が好きな音楽について禁止曲を選ぶことを強制されました。たいへん屈辱的なことですよね。イ・ビョンウクにはモデルがいると聞きましたが、実際にモデルの人自身も禁止曲選定を強いられたのですか?

チェ:デリケートな部分で、モデルの方は音楽界で有名な方でお名前は伏せさせてもらいます。その人への取材インタビューから取り上げたことを今回たくさん使っています。彼は禁止曲を選び軍事政権に協力したのですが、当時としてはそうするしかなかったんですね。

5.エンディングの描写について

── エンディングの警察を出し抜いて開催されたライブの場面ですが、警察が催涙弾を撃ち込み、たいへんな状況になってしまいますが、その中でマンシクが再び歌い始めます。実際は歌うのは困難で、ここだけはファンタジーのような描写になさったのはどうしてですか?

チェ:麻薬取り締まりを名目に拘束された後で、みんなが銭湯にいるシーンまでが現実です。「(独裁政権の圧力でバンドは音楽活動ができなくなり)誰々は日本に出稼ぎに行った。誰々は音楽を辞めた」というのが事実に基づいていることです。忘れ去られていた事実が、今回描けたことには意味があったと思っています。銭湯から後のシーンはあの世代に対するオマージュのような気持ちで作りました。フィクションと思っていただいたらいいです。催涙弾はすごいもので私は経験もありますが、密室状況では窒息者が出ることもあるくらいです。ロックって、いまだに好ましくないという見方をされているところが韓国ではあり、ロック・バンドとして息の長い活動をしている人はおらず、脆弱です。でも、『ワイキキ・ブラザース』のようなほろ苦い終わらせ方はいやでした。今までの終わり方ではない、私にとっては意味のある終わり方でした。独裁政権の圧力で、わずか数年で消えてしまいましたが、確かにこの時代にロックが存在したことを示すのがロックに対する通念を打ち破ることになると思い、今回のエンディングにしました。

キム:ロックに、しけた終わり方はふさわしくないですよ!(笑)

取材後記

お話を伺っていると、お二人が当時のロック、ロック・バンドのメンバーたち、彼らへの独裁政権による弾圧について、この作品で伝えようとしたのだということがひしひしと感じられました。軍事政権による弾圧も含めて、当時を知らない若い世代に伝えられるというのは映画ならではですよね。

左: キム・スギョン氏 右:チェ・ホ監督

興味深かったのは、キムさんが話してくれた「デビルスはソウルをやっていたため、他の音楽をやっている人たちからも差別され、二重の苦しみを受けたバンドで、この時代を説明するのに適切なバンドという判断があった」というところで、なるほど差別性をより深く伝えられる効果があったと思われました。作品の中では、他のバンドがデビルスに鼻もひっかけず、観客も当初のソウルの演奏に違和感を抱いていたことを称して、デビルスを見出したイ・ビョンウクが、「食べたことがないものも食べてみなくては」とコミカルに話しているようなことからも伺えます。しけた描写はしないというのは、エンディングのみでなく、この作品全体につらぬかれていることですが、あえて描かなかったものの重みについて、取材の後は考えさせられました。

監督はトランペット奏者がプリントされたTシャツで登場され、やはり、音楽好きなのだと実感しました。キムさんは日本の歌を日常的に聞いているそうで、大の日本びいきです。お二人とも福岡の街も気に入ってくださったようで、また、新作をもって映画祭に来てくださることを期待します。

Copyright © 1998-

Cinema Korea, All rights reserved.

|